Участники и события великой отечественной войны в графических работах С.Б. Телингатера

Буянова Наталья Васильевна

Старший научный сотрудник отдела рукописей

ФГБУК ВМО «Государственная Третьяковская галерея»

Россия, Москва

УЧАСТНИКИ И СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ В ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ С.Б. ТЕЛИНГАТЕРА

(ИЗ СОБРАНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ)

Аннотация. В начале Великой Отечественной войны С.Б. Телингатер записался в народное ополчение и вместе с 49-й армией прошёл через Россию, Белоруссию, Польшу до самой Германии. В течении четырех лет он работал художником, типографом, фотографом, техническим редактором во фронтовой периодической печати. В Третьяковской галерее хранятся материалы, которые Соломон Бенедиктович использовал при оформлении газет: шрифтовые композиции и буквицы, зарисовки разрушений и батальных сцен, фотографии и фотомонтажи. Отдельного внимания заслуживают портреты офицеров, рядовых солдат и партизан, созданные Телингатером для специального раздела газеты, посвященного особо отличившимся бойцам. На протяжении войны художник старался направить все навыки и силы на поддержание боевого духа советской армии, стремился своим творчеством передать читателям уверенность в победе.

Когда началась Великая Отечественная война, С.Б. Телингатер работал художественным редактором Государственного издательства политической литературы (Госполитиздат) [7, л. 3]. В опубликованных его сыном «Заметках об отце» раздел, посвященный жизни и деятельности Соломона Бенедиктовича в годы войны, неспроста назван «Мужество художника» [17, с. 179-182]. Несмотря на то, что из-за сильной близорукости Телингатер был признан негодным для службы в армии, в середине июля 1941 г. он записался добровольцем в народное ополчение и был распределен в полковую батарею 161 полка 21 дивизии Киевского района Москвы. «Он не мог поступить иначе, поскольку ненавидел фашизм с юношеских лет» [17, с. 179], - писал Владимир Соломонович. В августе Телингатер был назначен художником дивизионной газеты «Боевое знамя», а в октябре переведен в Серпухов, где присоединился к редакции газеты 49 армии «За Родину» (впоследствии «За советскую Родину»), в которой проработал до конца войны, и закончил в звании капитана артиллерийско-технической службы [6, л. 6]. На одной из фотографий, посланных жене с фронта, сделана запись: «Родная Полинка. Тебе всю жизнь нравились военные, наконец твоя мечта осуществилась. Твой «командир» Моня» [21, л. 1 об.].

Фотография. С.Б. Телингатер.

10 июля 1942. Фотограф П.А. Бляхин [Источник: ОР ГТГ. Ф. 257. Ед. хр. 1234. Л.3]

Основной задачей Телингатера на протяжении 1941-1945 гг. была агитация, в его личных документах указано: «партпоручение – агитатор среди красноармейского состава и среди населения» [6, л. 6]. Инструментом этой работы была периодическая печать, а также листовки, в том числе на немецком языке, призывающие противника к немедленной капитуляции и пропуска для перехода в плен.

Большую часть страниц газеты «За Родину» занимала информация о событиях на фронте и в тылу, о положении подразделений советской армии, о подвигах красноармейцев. Кроме того, было несколько разделов с приказами и распоряжениями верховного главнокомандующего, инструкциями по использованию тех или иных средств защиты, письмами к бойцам, стихотворениями, текстами песен и пр. Телингатеру нужно было продумать оформление каждого выпуска, создать для этих разных по стилю и смыслу текстов визуальные образы. В ход шло все – разные шрифты, буквицы, орнаменты, заголовки, рисунки, карикатуры, фотомонтажи и коллажи.

В отделе рукописей Третьяковской галереи хранится личный фонд Соломона Телингатера, включающий чуть более полутора тысяч единиц хранения. Среди них особую ценность представляют материалы периода Великой Отечественной войны – письма, официальные документы, газеты, фотографии, записные книжки, блокноты, рисунки и пр. Небольшое количество произведений находится в отделе графики галереи. При работе над статьей также были использованы материалы из фондов РГАЛИ и из семейного архива наследников художника.

Графические работы С.Б. Телингатера из собрания Третьяковской галереи ранее не были изучены, не экспонировались на выставках и мало известны современным исследователям. При этом они являются интереснейшими памятниками периода Великой Отечественной войны, уникальными произведениями художника, прошедшего всю войну от Москвы до Берлина и запечатлевшего на бумаге события и героев тех лет. Позже, в творческих характеристиках Телингатера назовут «художник-корреспондент» [7, л. 37], ведь для выполнения своей задачи ему приходилось лично присутствовать на линии фронта, участвовать в боях, пробираться в тыл врага, жить в партизанских отрядах. В самом первом своем письме к родным с фронта Телингатер написал: «Я был в боевой обстановке. Я совершенно жив и здоров. Проделал большой поход на машине. <…> Очень огорчен, что все рисунки мои, краски, бумагу… я потерял» [Цит. по: 17, с. 181]. Эти подробности объясняют тот факт, что самые ранние рисунки Соломона Бенедиктовича во всех музейных и частных собраниях датируются только концом 1941 (единично) – началом 1942 г.

Как отмечает исследователь творчества Соломона Телингатера Д.В. Фомин, один из самых распространенных мотивов его графики в годы войны – это пейзажи, изображающие зверства врага, разрушения, пепелища целых деревень. Художник Д.А. Шмаринов писал: «Я видел его фронтовые рисунки тех лет – портреты бойцов, военные пейзажи, бытовые сцены – они поразили меня жизненной правдой, немногословной точностью выражения» [14, с. 5]. Именно правды ожидали читатели фронтовых газет от художника – свидетеля описанных событий.

Во время войны графика ценилась еще и за свою оперативность, рисунок с натуры практически играл роль документа (особенно, когда под рукой не было фотокамеры). Художнику приходилось рисовать наспех, картинка перед глазами стремительно менялась. С.Б. Телингатер писал: «Передвигаемся мы так много и так быстро, что я даже не успеваю делать элементарных набросков «на память». Очень досадно. А ведь ни разу в жизни не было у меня перед глазами столько своеобразного материала. <…> О своем настроении могу сообщить только то, что я так поглощен и в бытовом и в деловом отношении темпами нашего продвижения, что сейчас не только не могу собраться с мыслями, но даже исполнять элементарных бытовых обязанностей в отношении к самому себе» [11, л. 7 об.].

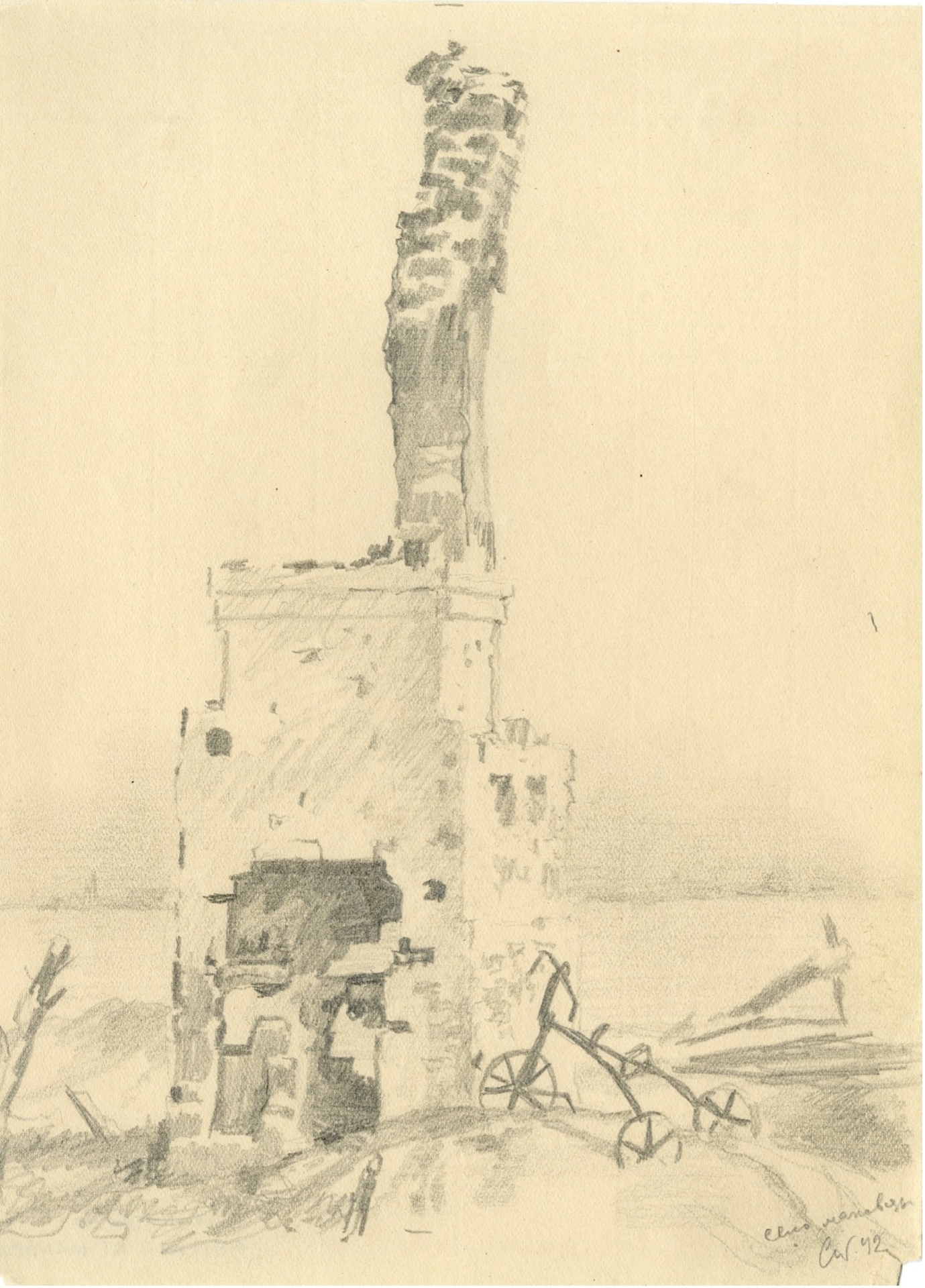

В отделе рукописей ГТГ хранятся рисунки Соломона Бенедиктовича, которые иллюстрируют географию продвижения 49 армии с начала 1942 по 1944 г. Самая ранняя работа относится к 10 января 1942 г., она сделана в деревне Костино, под Серпуховом и подписана автором «Опушка леса». Но это не тот пейзаж, который можно было бы представить по названию – лес здесь на заднем плане, нарисован грубо, множеством штрихов и линий, а на переднем плане детально прорисованы противотанковые заграждения, занимающие две трети рисунка. Далее – Кондрово, город, оккупированный немецко-фашистскими войсками еще в октябре 1941 г. Телингатер, командированный туда для помощи местной редакции, 15 января 1942 г. нарисовал трогательную «Встречу с бойцами-освободителями». Начало февраля 1942 г. – Калужская область, Коммуна Савонина, где проходили решающие бои за Юхнов, на рисунке Телингатера – мемориал погибшему там лейтенанту. Март 1942 г. – Юхновский район, деревня Требушинки, «Фруктовый сад» - суровый пейзаж с черными, вероятно, обгоревшими и поломанными деревьями, из земли торчит винтовка; Новоуспенское – перевернутый разбитый автомобиль; Старое Уткино, один из самых частых мотивов среди графических работ Телингатера – печь с трубой, единственное уцелевшее напоминание о том, что раньше здесь стоял жилой дом. Маковцы, «Детский велосипед» – снова одиноко стоящая печь, а рядом с ней детский трехколесный велосипед. Стрекалово – «Школа», от которой остались лишь части бетонных стен. Барсуки – деревянная изба, разрушенная попаданием снаряда. Орловка и Церковщина, уже 1943 г. – тела поверженных врагов. Давыдово – пейзаж, на заднем плане виднеются несколько печных труб. Баскаковка – немецкий грузовик, взорванный партизанами. Лосево – редкие для творчества Телингатера тех лет цветные рисунки – голубое небо с облаками, желтеющие поля вдали, но все еще не дают забыть о войне черные столбы, обугленные остатки скотного двора, возвышающиеся над землей. К 1944 году относится лишь один пейзаж «Тигр» с подбитым немецким танком, сделанный в Замброве на территории Польши, а также рисунок «Сколько еще осталось до Берлина», изображающий солдат с картой местности в руках.

С.Б. Телингатер. Детский велосипед Бумага, графитный карандаш. 1942

[Источник: ОР ГТГ. Ф. 257. Ед. хр. 25. Л.1]

Авторские названия рисунков («Фруктовый сад», «Велосипед» и др.) отсылают нас к довоенным будням. Художник как будто противопоставляет мирное прошлое картинам военного времени, вызывая еще более острое чувство утраты.

Если взглянуть на оперативные сводки, отражающие события примерно в то же время, в тех же местах, то сложно себе представить, как Телингатеру удавалось выполнять редакционные задания в условиях жесточайших сражений, налетов и пр. К примеру, из оперсводок: «…ведет наступление <…> с задачей отрезать пути отхода пр[отивни]ка из Стар. Уткина и Слобода. Потери: <…> убитых и раненых – 295 чел.» [8, с. 73-74]; «…49 армия, нанося главный удар <…>, уничтожая пр[отивни]ка <…> в дальнейшем овладевает Юхнов» [8, с. 122].

Павел Андреевич Бляхин, писатель, литературовед, близкий друг семьи С.Б. Телингатера (скорее даже родственник, т.к. был женат на родной сестре жены Соломона Бенедиктовича, Фаине Григорьевне Беккер) с октября 1941 по апрель 1942 г. служил специальным корреспондентом газеты «За родину». На протяжении почти всей войны он вел дневник, который был опубликован в 1966 г. (обложку книги делал С.Б. Телингатер) [2]. В личном фонде Бляхина в РГАЛИ хранится машинописный вариант этого дневника, без сокращений, там есть запись, сделанная в начале октября 1941 г.: «По приезде из Москвы, неожиданно встретил художника Телингатера. Он перешел из дивизионной части в нашу армейскую газету и уже приступил к работе. Рисует злые карикатуры» [3, л. 9]. Таким образом, Бляхин и Телингатер чуть больше полугода провели бок о бок, вместе жили, сражались с врагом, писали письма родным, вместе выполняли редакционные задания.

Рисунки С.Б. Телингатера как будто иллюстрируют дневниковые записи П.А. Бляхина – о чем пишет один, тоже самое рисует другой. Так, среди записей Павла Андреевича мы видим: «…наш домик подпрыгивал. Все выбежали на дворик, укрылись в ущелье. <…> Загорелось два здания. Есть жертвы. В типографии, где только что печатали газету, погиб мальчик. Тревога! Гудок. Опять самолеты. У самой типографии на мостовой лежит оторванная голова рыжей лошади, несколько мертвых цыплят, одна утка. Война!» [3, л. 2-3]. Схожие сюжеты есть в записной книжке Соломона Бенедиктовича [1, л. 7 об.], а также на отдельном более позднем рисунке [12]. Во время войны животные несли службу рядом с солдатами, становились отдушиной в тяжелой обстановке, нередко спасали жизни. Телингатер не раз изображал лошадей, собак, погибших при различных обстоятельствах, таким образом отдавая дань уважения их памяти. На одной из фотографий в фонде художника он стоит рядом с собакой, жившей некоторое время при редакции газеты.

В воспоминаниях сына художника, В.С. Телингатера, есть драматичный фрагмент об одной из коротких командировок Соломона Бенедиктовича домой, к родным: «…он показал мне два рисунка, на которых были изображены трупы красноармейцев, заживо сожженных фашистами. Я разрыдался, а мать корила отца. <…> “Ничего, - ответил отец, - пусть знает, что такое фашизм”» [Цит. по: 17, с. 181]. Похожие (или именно эти) рисунки хранятся в отделе рукописей ГТГ. Вероятно, именно такого рода произведения Телингатера Ю.И. Вишнякова, изучавшая графику художника из Фонда некнижных материалов Музея книги РГБ, называет «не очень привлекательными внешне, но значимыми по смыслу и наполнению» [4, с. 65]. Действительно, такие зарисовки не вызывают интереса с точки зрения художественных или композиционных приемов, но они отражают реальные, происходившие ужасы войны.

Самый известный эпизод совместной работы Телингатера и Бляхина – это подготовка заметки о пулеметчике [И.Ф.] Пушкине, в одиночку убившем 16 немцев во время контратаки. «От меня, как всегда, требовался портрет героя, от Бляхина – очерк. А наш снайпер, разумеется, - на передовой» [Цит. по: 16, с. 55], - вспоминал Соломон Бенедиктович. Трудность заключалась в том, чтобы добраться до островка, со всех сторон окруженного противником. «Артиллерия немного запоздала и дала залп, когда мы были уже на середине реки и обстреливались автоматчиками справа. После залпа они замолкли и снова ожили, когда мы шли <…> по берегу. Грязь. Тьма. Где ползком, где вприсядку. Вел Телингатера за руку – в очках ничего не видит. В 40-50 м падали мины, ворчал пулемет. Над рекой вздымались фонтаны. <…> Три самолета кружили над нами. Бойцы предлагали скрыться в блиндаж, но Телингатер сказал: «Минуточку, только нос дорисую…». Пришлось обождать» [3, л. 21-22], - писал Павел Андреевич. Телингатер вспоминал об этом так: «В общем, пришлось помучиться, попереживать, но задание выполнили. А как же иначе?!» [Цит. по: 16, с. 55-56].

Этот рисунок, вместе с несколькими десятками портретов рядовых солдат, офицеров, санитарок, врачей, летчиков, танкистов и многих других героев Великой Отечественной войны хранится в Третьяковской галерее. Все они были созданы Телингатером для специального раздела газеты «За Родину», рассказывающего об особо отличившихся красноармейцах.

Художники на фронте стремились сохранить для истории образы тех, кому они и будущие поколения обязаны жизнью. Портретные зарисовки С.Б. Телингатера, по мнению Т.Г. Малининой, изучавшей его работы из фондов Музея Победы, отличаются «влюбленностью художника в свои модели» [9, с. 20], «проникнуты сочувственным и бережным отношением» [9, c. 26].

Большая часть коллекции портретов – это погрудное профильное изображение, или погрудный портрет, развернутый анфас. Все работы выполнены графитным карандашом, лишь единицы полностью или частично раскрашены цветными карандашами или акварелью. Художник старался передать индивидуальность каждого персонажа, при этом без излишней героизации. Все портреты отличаются поразительной графической проработкой и трогательным вниманием к деталям.

Имея в запасе мало времени на работу с натуры, художник старался в первую очередь отразить очевидные особенности того или иного лица. Большой акцент делался на этнические черты («Портрет сержанта Ш. Идигенова», «Портрет ефрейтора А.Г. Марданова», «Портрет сержанта Ж. Баймуратова»), на возраст, на индивидуальные отличительные нюансы внешности. Так, портреты Л.Г. Корецкого и Н.А. Семенова(?) запоминаются зрителю густыми, закрученными «гусарскими» усами, которые однозначно являлись гордостью и узнаваемой чертой их владельца. Агитатор И.Т. Мельников привлекает внимание чрезвычайно длинными ресницами. Если мужчины в большинстве своем изображены в головных уборах, то немногочисленные женские портреты интересны вниманием к прическам: у старшего сержанта А.И. Николаевой волосы коротко стрижены, у старшего лейтенанта медслужбы Ф.А. Гайкиной – длинные и убраны в косу вокруг головы, у старшего сержанта медслужбы Н.А. Константиновой – рыжие (что отражено цветом) кудряшки.

Телингатер С.Б. Портрет сержанта Н.А. Семенова(?).

Бумага, графитный карандаш. 1944 [Источник: ОР ГТГ. Ф. 257. Ед. хр. 106. Л.1]

Примерно с начала 1944 года Телингатер стал уделять большое внимание изображению орденов на мундирах, т.к. к этому времени у отличившегося красноармейца уже могло было быть по пять-шесть, а то и больше важных наград, что необходимо было отразить на портрете для газеты.

Из большого количества лиц, изображенных Телингатером за годы службы, безусловно выделяется И.В. Сталин. Карандашные портреты вождя были написаны художником трижды, в 1944 г. для газеты «За Родину». Первый – для новогоднего выпуска от 1 января 1944 г., второй – для праздничного первомайского выпуска, и третий – к 7 ноября. В ОР ГТГ хранится портрет, иллюстрировавший опубликованный на первой полосе газеты Приказ Верховного главнокомандующего № 70 от 1 мая 1944 г.

Газета «За Родину», оформленная С.Б. Телингатером.

1 мая 1944 [Источник: ОР ГТГ. Ф. 257. Ед.хр. 877. Л.1]

Интересно, что всего на нескольких портретах присутствуют какие-либо дополнительные элементы, помимо самого изображенного лица. Это связано, прежде всего, с отсутствием у художника времени на доработку, внесение разнообразия в свои рисунки. К таким работам относятся, например, «Снайперы И.Г. Калашников и П.В. Махалов», изображенные с винтовками в руках, выглядывающими из укрытия в кустах. Точно также изображены снайпер И.К. Лучкин и пулеметчик И.А. Суховерхов. Связист М.С. Орлов с катушкой кабеля пробирается ползком, радист П.В. Коченков настраивает радиопередатчик, сапер С.З. Прокопенко обезвреживает мину.

Крайне малочисленны портреты в полный рост. В собрании ОР ГТГ к таким относятся «Портрет истребителя Е. Попова» (1942), «Девушка снайпер на позиции» (1944), «Регулировщица» (1944) и несколько других.

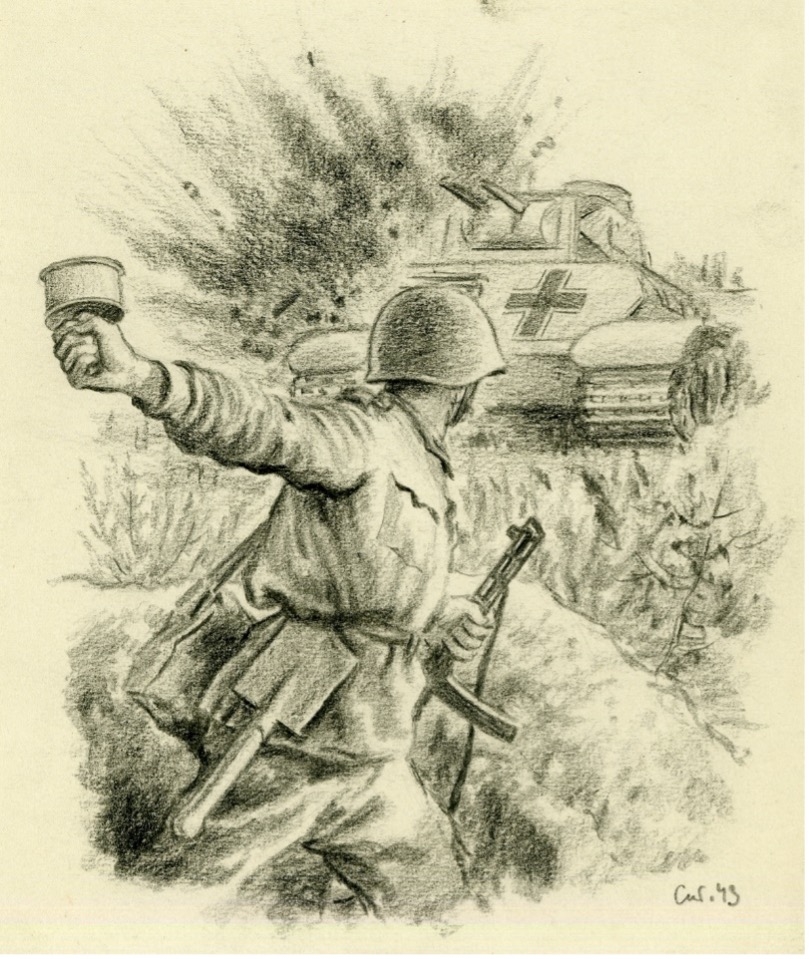

Такое разнообразие изображенных лиц и рода их занятий еще раз подтверждает тот факт, что деятельность Соломона Телингатера в годы Великой Отечественной войны не была связана с работой в тылу, он постоянно подвергал себя невероятной опасности для выполнения редакционных заданий, лично присутствовал на линии фронта, сражался с врагом, на одной из фотографий, отправленных домой, есть подпись: «Родному Володе. Я стреляю из винтовки. Папа» [22, л. 1 об.]. На обороте многих фронтовых рисунков Телингатера есть пометка «с натуры», означающая что художник лично присутствовал при изображенных событиях. В том числе такая надпись есть на рисунке «Смелому танк не страшен», на котором солдат в одиночку бросается навстречу танку с одной гранатой в руках.

«Добытый материал надо было публиковать очень быстро, оперативно <…>, незамедлительно своими руками воплотить в печатную форму. Хорошо, когда при армейской типографии действовала цинкография. Но это было далеко не всегда. Чаще художнику приходилось срочно переводить рисунок на линолеум или цинк и самому готовить печатную форму» [15, с. 95-96], - вспоминал Телингатер. Кроме того, стоит сказать, что и так непростая редакционная и типографская «рутина» сопровождалась дополнительными трудностями, обусловленными военным временем и нахождением редакции газеты в непосредственной близости от боевых действий – обстрелы, скудное питание, холод, зачастую отсутствие простых бытовых удобств. Соломон Бенедиктович писал: «Короче говоря, более двух месяцев я почти не спал – дошел до крайнего физического переутомления. Сейчас понемногу отсыпаюсь. Но «буйный» характер при внешнем спокойствии готовит мне очередные бессонные ночи…» [11, л. 3].

В марте 1942 г. художник тяжело перенес грипп, а поздней осенью надолго оказался в госпитале из-за туберкулеза, который серьезно отразился на здоровье Телингатера на всю оставшуюся жизнь. Весной 1944 г. он писал: «Про себя скажу, что я много сдал, особенно плохо хожу. Очевидно, я все же сильно устал. Но теперь, судя по событиям на юге, почему-то больше чем, когда бы то ни было раньше, верится в быстрое окончание» [11, л. 4 об.]. Но все эти тяготы никак не повлияли на его творческий запал и стремление приложить все усилия для победы над врагом: «Сейчас 12 часов ночи. Моня работает за самодельным столом в блиндаже, а я пишу сие письмо» [20, л. 1 об.] - писал П.А. Бляхин домой.

Разумеется, не все рисунки Телингатера можно отнести к портретам или пейзажам населенных пунктов. Художник писал: «Делаю много, очень много эскизов и оригиналов, пока мне самому не нравится. Вы знаете мое упорство – продолжаю работать. Пользуюсь любым случаем – зарисовываю наблюдения, мысли, эпизоды» [11, л. 6 об.]. Творчество художника в годы войны охватывает огромное количество тем. Например, сцены, отражающие деятельность медсестер, врачей («Фронтовой госпиталь», «В операционной»). Также нередко встречается мотив дороги – мосты, идущие вдалеке солдаты, беженцы, покидающие разрушенные поселения. Ближе к концу войны на рисунках все чаще встречаются поверженные тела врагов. Из письма С.Б. Телингатера к П.А. Бляхину от 4 февраля 1945 г.: «Не могу вам в письме описать всего, что здесь происходит. «Возмездие» - вот основная тема дня» [11, л. 9].

К сожалению, очень немногочисленны в нашем собрании карикатуры. Одна из самых интересных – «В осенний день ненастный…» 1944 года. На ней изображен Гитлер, стоящий под дождем и с мольбой протягивающий руки к уходящей от него женщине по имени Венгрия. Подписана работа так: «Не покидай меня, скажи, что это шутка».

Отдельную группу представляют шрифтовые композиции и художественные элементы, разработанные Телингатером для оформления газеты «За Родину». Они являются как бы миниатюрами вышеперечисленных работ, т.к. тоже включают в себя изображения боевых действий и героев войны. Портрет сержанта медслужбы Н.С. Чекалиной стал прототипом для оформления заголовка рассказа о медсестрах «Аля». Рисунок «Смелому танк не страшен» использован дважды – как самостоятельная иллюстрация и как художественное дополнение к заголовку «Так началась дружба». Не менее ценны для изучения и простые буквенные композиции. Телингатер пробовал различные шрифты, штриховки, орнаменты для оформления лозунгов и цитат, строк из гимна и стихотворений, являвшихся неотъемлемой частью фронтовой периодической печати – «В атаку!», «По танкам – огонь!», «Знамя – наша святыня» и др.

Телингатер С.Б. Смелому танк не страшен. Бумага, графитный карандаш. 1943 [Источник: ОР ГТГ. Ф. 257. Ед. хр. 56. Л.1]

В фонде Соломона Телингатера в ОР ГТГ хранятся и сами выпуски газеты «За Родину» с 1 января 1942 по 15 апреля 1945 г. [5]. Сопоставив рисунки художника (часть из них не были подписаны и датированы) с материалами из газет, некоторые произведения обрели не только датировку и название, но и ранее неизвестный смысл, за ними раскрылись целые истории. Так, неподписанный пейзаж с регулировщицей оказался иллюстрацией к целой странице газеты от 22 сентября 1943 г. под названием «За нами Десна!», посвященной форсированию реки Десна и освобождению городов Брянск и Бежица. Недатированный рисунок медали «За оборону Москвы» был найден в газете от 13 мая 1944 г. и иллюстрировал стихотворение М. Гольдберга «Ты насмерть стоял под Москвой не славы и почестей ради, не думал тогда о награде, - о Родине думал святой…». Рисунок со скорбящей над телом погибшего женщиной удалось найти в газете за 19 июля 1944 г. Он относится к разделу о Белорусском фронте и повествует о зверствах фашистов в деревне Дубровичи.

Что же касается портретов, благодаря газете мы смогли немного узнать о большинстве изображенных героев. Год рождения, место (или места) учебы и работы до войны, род занятий и место службы в 1941-1945 гг., чем именно им удалось отличиться – все это является ценнейшим источником для изучения истории Великой Отечественной войны в целом, а также для частных исследований о конкретном человеке или семье. В процессе работы я обращалась к ресурсу «Память народа» [10], и для меня стало неожиданностью, что в некоторых карточках красноармейцев вместо фотографии – вырезка из газеты «За Родину» с портретом авторства С.Б. Телингатера. Конечно, в каких-то случаях реальный снимок просто там не размещен, но ведь для кого-то тот самый портрет из газеты является единственным дошедшим для наших дней изображением человека. Может, кому-нибудь удастся узнать среди запечатленных Телингатером солдат своего прадеда, или увидеть на его рисунках деревню, в которой он родился и вырос.

9 мая 1945 г. С.Б. Телингатер написал П.А. Бляхину самое короткое из всех писем за годы войны: «Поздравляю вас от всех моих лучших чувств С ПОБЕДОЙ, о которой мы с вами так долго вместе мечтали» [11, л. 10]. Война закончилась, художник был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, несколькими медалями. Но военная тема продолжалась в его жизни и творчестве – с июля 1945 г. Телингатер стал старшим художественным редактором Военного издательства.

Творческое наследие С.Б. Телингатера за годы войны можно назвать необъятным. Каждый портрет, пейзаж, карикатура, лозунг, каждая небольшая походная зарисовка в блокноте содержит целую историю. Художник своими глазами видел начало войны, все ужасы, что она принесла, лично участвовал в освобождении городов, застал день победы. В своих произведениях он отразил весь путь советского народа, деятельность фронта и тыла, подвиг простых солдат и генералов.

Сохранившийся почти без утрат архив художника-корреспондента является не только ценнейшим источником для изучения фронтовых будней, но и уникальным свидетельством того, какую роль мог сыграть художник в поднятии боевого духа современников и сохранении памяти о тех героических днях.

Список источников и литературы

- Блокнот с рисунками и записями С.Б. Телингатера. [1941-1945] // ОР ГТГ. Ф. 257. Ед.хр. 178. 49 л.

- Бляхин П.А. Годы великих испытаний. М.: Советский писатель, 1966. - 119 с.

- Бляхин П.А. Годы великих испытаний. Военные дневники 1941-1944 // РГАЛИ. Ф. 2214. Оп. 2. Ед.хр. 33. 72 л.

- Вишнякова Ю.И. «... Он только что вышел из-под минометного огня...». Война в жизни и творчестве художника книги С.Б. Телингатера // Румянцевские чтения - 2010. Ч. 1. С. 64-69.

- Газеты, оформленные С.Б. Телингатером. 1 января 1942 – 15 апреля 1945 // ОР ГТГ. Ф. 257. Ед.хр. 835-905.

- Личное дело С.Б. Телингатера // РГАЛИ. Ф. 2907. Оп. 2. Ед.хр. 789. 8 л.

- Личное дело С.Б. Телингатера // РГАЛИ. Ф. 2943. Оп. 4. Ед.хр. 698. 49 л.

- Михеенков С.Е. Кровавый плацдарм: 49-я армия в прорыве под Тарусой и боях на реке Угре, 1941 – 1942. Москва: Центрполиграф, 2012. - 316 с.

- Память и время: из художественного архива Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Авт.- сост. и ред. Т.Г. Малинина. М.: Галарт, 2011. - 455 с.

- Память народа. Информационная система. URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения: 09.12.2024).

- Письма С.Б. Телингатера к П.А. Бляхину // РГАЛИ. Ф. 2214. Оп. 2. Ед.хр. 90. 10 л.

- Рисунки С.Б. Телингатера. 1941-1945 // ОР ГТГ. Ф. 257. Ед.хр. 6-169.

- Соломон Бенедиктович Телингатер. Графика. Выставка работ: книга, журнал, газета, акциденция, афиша, фотомонтаж, рисунок, шрифт / Союз художников СССР, Московская орг. Союза художников РСФСР; [сост. - Ф. Фишкова]. - Москва: Советский художник, 1975. - [43] л.

- Соломон Бенедиктович Телингатер: художник книги: каталог выставки / [Московское отд-ние Союза художников РСФСР, Центральный дом литераторов; кат. сост. Е. В. Членова]. - Москва: [б. и.], 1963. - 31 с.

- Соломон Телингатер: конструктор графических ансамблей. Альбом-каталог: книга, журнал, акциденция, фотомонтаж, афиша, рисунок, шрифт / Сост. В. С. Телингатер. — М.: Галарт, 2008. - 198 с.

- Телингатер В.С. «От Москвы до Бреста нет такого места...». К 60-летию Победы // Военно-исторический журнал.: Издание Генерального штаба Вооруженных Сил РФ № 5 /2003. С. 54-56.

- Телингатер В.С. Соломон Бенедиктович Телингатер. Заметки об отце // Книга. Исследования и материалы. Сб. 78: 2001. С. 164-192.

- Телингатер С.Б. Воспоминания. Предисловие В.С. Телингатера // Библиофилы России. Т. 14. М. 2018. С. 299-331.

- Фомин Д.В. Становление мастера // Соломон Телингатер. Искусство шрифта / [под редакцией Владимира Телингатера]. - Москва: Шрифт, 2015. С 7-150.

- Фотография П.А. Бляхина с запиской. 15 марта 1942 // ОР ГТГ. Ф. 257. Ед.хр. 1327. 1 л.

- Фотография С.Б. Телингатера с запиской. 10 июля 1942 // ОР ГТГ. Ф. 257. Ед.хр. 1234. 3 л.

- Фотография С.Б. Телингатера с запиской. 22 июля 1942 // ОР ГТГ. Ф. 257. Ед.хр. 1235. 1 л.

- Электронный архив работ художника Соломона Телингатера. URL: http://telingater.togdazine.ru/ (дата обращения: 09.12.2024).

N.V. Buianova

PARTICIPANTS AND EVENTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

IN THE GRAPHIC WORKS OF S.B. TELINGATER

(FROM THE COLLECTION OF THE TRETYAKOV GALLERY)

Annotation. At the beginning of the great Patriotic war, Solomon Telingater enrolled in the militia, and with the 49th army went through Russia, Belarus and Poland to Germany. For four years, he worked as an artist, typographer, photographer, and technical editor in frontline periodicals. The Tretyakov Gallery houses materials that Telingater used in the design of newspapers: font compositions and letters, sketches of destruction and battle scenes, photographs and photomontages. He painted portraits of officers, ordinary soldiers and partisans for a special section of the newspaper dedicated to particularly distinguished fighters. Throughout the war, the artist tried to direct all his skills and strength to maintain the morale of the Soviet army, sought to convey confidence in victory to readers with his work.