Из воспоминаний Телингатера: «Ещё в 1919 году, когда я начал свою работу и в дальнейшем, когда... работал в студии Баккавроста, точно определился мой профиль художника, работающего в области печати».(1) «В дальнейшем», т. е. в 1920 году он поступил в типографию газеты «Молодой рабочий», где овладел приёмами верстальщика, наборщика, печатника настолько, что впоследствии смог служить инструктором — полиграфистом. Телингатер отметил: «Полиграфистом я сделался потому, что мне посчастливилось с первых шагов в типографии начать работу среди старых полиграфистов — наборщиков, печатников, великолепных мастеров, которые были моими настоящими учителями».(2)

Он называл типографию «главным университетом», поскольку именно в ней научился использовать типографский материал для графического оформления печатной продукции, благодаря чему впоследствии стал художником-типографом, полиграфическим конструктивистом. По мнению искусствоведа Ю. Молока: «Страсть к наборному делу въелась в него как свинцовая типографская пыль. Досконально, до тонкости изучив прямо в типографии печатное дело, он почувствовал интерес... ко всему тому, что принято называть акциденцией».(3) Первую попытку в этом направлении он предпринял в 1923 году при оформлении поэмы А. Блока «Двенадцать». Часть иллюстраций художник выполнил в виде шрифтовых композиций, представляющих собой агитационные лозунги поэмы. По мнению художника Е. Когана в этой работе: «...проступали поиски выразительности типографического материала... попытки активизировать текстовой набор».(4) Позже Телингатер писал: «Типографский материал для любящего книгу и своё ремесло типографа — плоть от плоти, кровь от крови самого текста книги. И ежели честно сказать — вряд ли что-нибудь его заменит».(5)

А. Блок. Двенадцать. Иллюстрация. 1923

В начале двадцатых годов внимание Телингатера привлекли эксперименты с типографским материалом художников — футуристов. В «Воспоминаниях...» он писал: «Обращаясь к футуристическим поискам в искусстве книги я вспоминаю отдельные издания тбилисской группы «41 градус», их контрастные, эксцентрические композиции». К графическому оформлению книг футуристов Телингатер относился весьма критически. Из его статьи «О развитии архитектоники книжного текстового набора»: «Зрительный текст в таких книгах представлял собой образные построения из обрывков фраз, слов и отдельных букв. «Книга», состоящая из такого текста, не могла быть средством общения между людьми».(6) Несмотря на «идейные разногласия» Телингатер поддерживал отношения с ними, работал вместе с В. Хлебниковым и А. Кручёных в студии БакКавРоста. Сохранилось стихотворение А. Кручёных:

О вспомни, вспомни, Телингатер,

Баку, и жар, и пар, и вар.

Сковородой кипит бульвар,

Плюётся солнышком июнь,

А ты, как некий вентилятор,

Иль африканский аллигатор,

И прохладителен и юн.

Со временем Телингатера заинтересовало необычное построение текста книжек футуристов в виде различных элементов типографского материала. Оценивая влияние футуристов на творчество Телингатера, искусствовед Ю. Я. Герчук утверждал: «...озорные обложки Зданевича очень многое определили в конструктивистской графике Телингатера в 20-е годы...»(7)

В 1924 году Телингатер познакомился с оформлением сборника стихотворений «Для голоса» Л. Лисицким и был поражён как художник смог при помощи наборных элементов сконструировать выразительные картины в стиле своеобразного звучания поэзии В. Маяковского. По мнению художника М. Карасика: «Сборник «Для голоса», вышедший в Берлине в 1923 году, стал эталоном полиграфической целесообразности, ясности и функционализма, определил развитие советской книги на десятилетие вперед. Гармония в соотношении слова и изображения достигается в сборнике средствами типографики. Иллюстрации (наборные картинки или типограммы) к стихотворениям, за небольшим исключением, созданы из наборного материала.... Регистр превратился в одну из конструкций поэтической и детской книги, каталога, а также в графический приём».(8) Телингатер своеобразно выразил симпатию к этой работе — свой автопортрет — экслибрис наклеил на обратной стороне обложки сборника. Он увидел в Лисицком не только своего единомышленника, но в основном, — учителя. Из его «Воспоминаний...». «...наиболее талантливым художником-полиграфистом был Л. Лисицкий.... Отдельные его произведения обратили на себя внимание ещё в 1918 году, но наибольшую популярность обрели оформление книги В. Маяковского «Для голоса» (1923 г.) и журнала «Вещь» (1922 г.), издававшегося им совместно с И. Эренбургом. В исканиях Лисицкого было много общего с творчеством конструктивистов и «лефовцев», но были и свои крайне существенные черты, свойственные только его произведениям. Работы Лисицкого отличались отчётливой содержательностью, определявшейся характером и назначением книги и сказывающейся в соответствии оформления тексту. Во всех произведениях книжного искусства Л. Лисицкого того времени мы ощущаем определённую публицистическую направленность».(9)

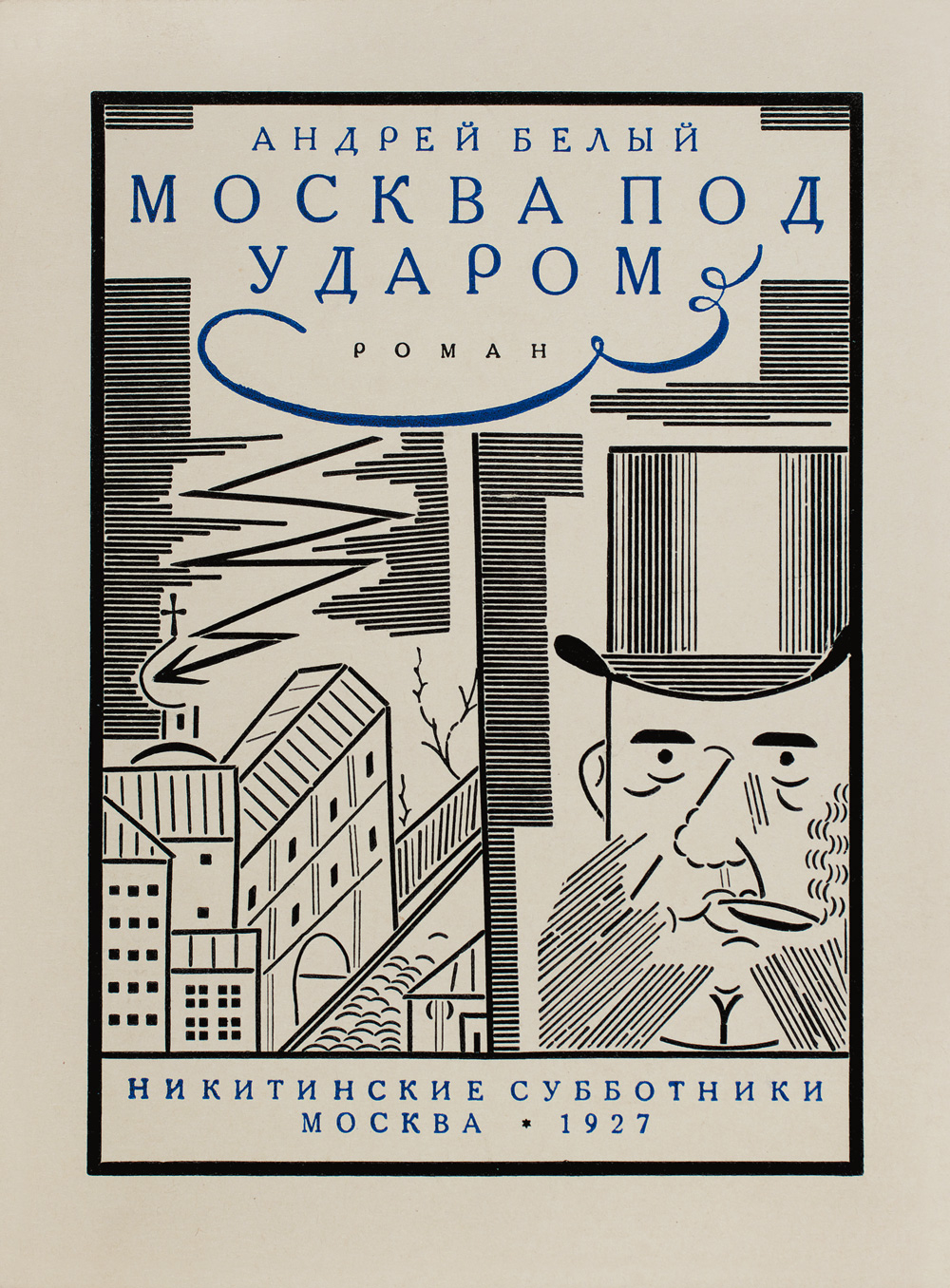

После переезда в Москву, работая над оформлением обложек, в полной мере использовал выразительные возможности типографского материала, например, для книг издательства «Никитинские субботники» (1927 год). Все изображения и заголовки на обложках книг А. Белого, О. Савича и других были сконструированы им непосредственно в типографии из наборных элементов. А. Белый так высказался в письме издателю Е. Ф. Никитиной: «Позвольте выразить Вам и Издательству мою благодарность за прекрасно изданные книги мои «Московский чудак», «Москва под ударом» и «Крещёный китаец»: за последнюю особенно благодарен; получил сегодня экземпляр и не могу наглядеться на обложку. Вы и представить себе не можете как (много) она мне говорит; в ней всё необыкновенно изящно; кто художник? Передайте ему от меня благодарность; и «селёдочный хвостик» обложки я очень оценил».(10)

А. Белый. Москва под ударом. Обложка книги. 1927

В том же году выполнил серию обложек для книг по медицине издательства Наркомздрава РСФСР, просветительской тематике для издательства «Долой неграмотность» и другие. Строгие, лишённые какого — либо украшательства обложки художник сумел оживить при помощи разнообразных рамок из наборных элементов, благодаря чему эти книги выглядят привлекательно. Искусствовед Ю. Герчук написал: «Излюбленным «строительным материалом» новой типографики стали разделительные линейки. Из их отрезков можно было строить угловатые буквы (это делал Лисицкий в Маяковском «Для голоса»). В роли деталей нового орнамента выступали те же линейки, скобки, математические знаки и наконец, некоторые буквы. Именно такие орнаменты последовательно разрабатывал в наборных обложках Телингатер... он искал острые ритмы в чередовании горизонтальных и вертикальных полос различной ширины (Е. Пауль «Революционный амстердамец») или заполнял плоскость мозаикой из контрастных по размеру и цвету квадратиков (Н. Лернер «Растрата»)».(11)

И ещё один пример — выполненная в светлых, радостных тонах наборная обложка книги Д. Белова «Май в сердце», оформление которой соответствует оптимистическим настроениям поэта, прославлявшего современную деревню. По мнению искусствоведа Ю. Герчука: «...наборные обложки Телингатера не отличаются... строгой приверженностью какому-либо одному художественному направлению тех лет. Среди них есть несколько очень эффектных опытов чисто орнаментального «коврового» набора с использованием контрастных цветов... Художник артистически разнообразит и обостряет ритмы орнамента, чтобы однородный и жёсткий «механический» материал обретал живую подвижность... Косые сеточки из цветных линеек, заключённые в рамку, украшенную обычными скобками, очень близко подходят к... типу декоративной рисованной обложки в духе младших мирискуссников... А сложные пересечения сдвинутых прямоугольных плоскостей, цветных и офактуренных густой штриховкой линейками, дают, напротив, образец лаконичного и строгого конструктивного стиля».(12)

Д. Белов. Май в сердце. Обложка книги. 1927(?)

В 1927 году Телингатер встретился с Лисицким. Художники подробно обсуждали его работы, много спорили о непосредственном участии художника в производственном процессе изготовления печатной продукции. Лисицкий упрекнул: «Ты — мастер, художник, и нечего тебе делать в типографии. Ты дал указания о наборе — и всё! Зачем ты сидишь в типографии и дышишь плохим воздухом?» Однако, художники с уважением отнеслись к мнениям каждого и договорились о совместной работе.

В 1927 году они активно участвовали в подготовке Всесоюзной полиграфической выставки: Лисицкий спроектировал необычный по форме павильон, а Телингатер занимался организацией отдела полиграфического производства. Художники вместе оформили путеводитель по выставке, который, как и книга «Для голоса», был снабжен лесенкой-регистром. Лисицкий выполнил проект и деталировку, а Телингатер — графическое оформление. По итогам работы выставки Телингатер был награждён Дипломом за художественную работу с типографским материалом. Такая награда оказалась вполне заслуженной, поскольку к 1927 году он окончательно утвердил себя не только как художник, но и как типограф. В том же году был приглашен к участию в работе редколлегии журнала «Полиграфическое производство», а также в Первую Образцовую типографию — в качестве художника-инструктора по полиграфическим работам. В одном из докладов Л. М. Лисицкий отметил: «Самое молодое поколение наших художников-оформителей книги вышло прямо из типографии. Это было решающим фактором в их дальнейшем творчестве. Таковы Телингатер, Ёлкин, Седельников и другие».(13)

На полиграфической выставке рядом с работами Телингатера были показаны книги с наборными обложками, выполненными художником Нижполиграфиздата Н. Ильиным. Их не случайно разместили на одном стенде. По свидетельству искусствоведа В. Кричевского: «Ильин и Телингатер — ключевые и самые колоритные фигуры на типографской сцене 20-х».(14) Ильин, старший по возрасту, начал экспериментировать с наборными обложками раньше, чем Телингатер, который отметил в статье «Художник книги Ильин»: «...он сделал событие в нашей издательской жизни... оно заставляло нас... подтягиваться под... «эталоны» Нижполиграфа. За ним была инициатива».(15) Телингатер изучал работы Ильина, однако, отнюдь не подражал ему, а старался по-своему использовать типографский материал.

Лисицкий опубликовал на страницах «Путеводителя...» статью «Художник в производстве», где написал о необходимости делать «новую книгу... материалом самой книги, т. е. набором». «Эта работа, — писал Лисицкий, — пошла по двум линиям: по линии, которую можно было бы назвать архитектурой книги, т. е. в основе ее — планировка целого и отдельных страниц, базирующаяся на пропорциях и отношениях частей, заполненных набором и чистым листом бумаги, на контрасте в величине шрифтов и, главное, на использовании лишь элементов наборной кассы и специфических моментов самого печатного процесса, как цветового пересечения».(16)

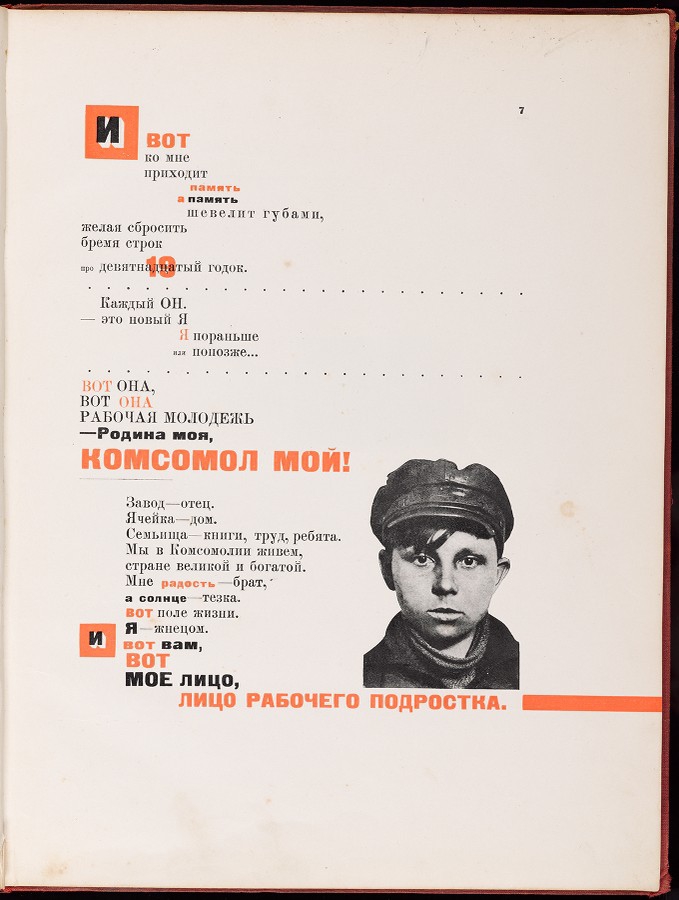

Александр Безыменский. Комсомолия. 1928

Подобное утверждение Лисицкого стало для Телингатера уроком — «руководством к действию», что проявилось в одной из самых значительных работ — оформлении поэмы А. Безыменского «Комсомолия» в 1928 году. Название книги — красные тиснёные буквы, контрастно выделяющиеся на серебристом фоне, — он составил из трёх частей. Оно звучит как торжественное скандирование: «Ком — Со — Молия!» В этой книге вместо привычных прямоугольников текста — динамичные шрифтовые композиции, которые Телингатер выполнил набором. В каждой композиции по мере возрастания напряженности описываемых событий увеличивается размер шрифта, отдельные слова располагаются на красном фоне, строчки сдвигаются в разных направлениях, иногда становятся волнистыми или ступенчатыми. Как бы имитируется голос артиста, исполняющего поэму, — усиливается или затихает, становится прерывистым или неразрывным... «Казалось, что поэма не только написана, но и продекламирована»-заметил художник Е. Коган. (17) Вот как представлен один из героев поэмы — типичный комсомолец двадцатых годов. Текст о нём набран вначале некрупным шрифтом:

Мне радость — брат,

а солнце — тёзка.

вот поле жизни.

Я — жнецом.

И далее — главная мысль, выделенная крупным шрифтом, напечатанная ступенчатыми строчками, подчёркнутая красным цветом:

И вот вам,

Вот

Моё лицо,

Лицо рабочего подростка…

Как торжественно произнесённый аккорд поэмы. И рядом его фотография.

Между строчками текста художник вмонтировал фотографии, рисунки, а также кадры кинохроники о комсомольской организации, снятой операторами «Совкино» специально для оформления «Комсомолии». В результате страницы книги представляют собой своеобразные картины из жизни комсомольцев, их портреты, а всё оформление выглядит как графический ансамбль в стиле полиграфического конструктивизма.

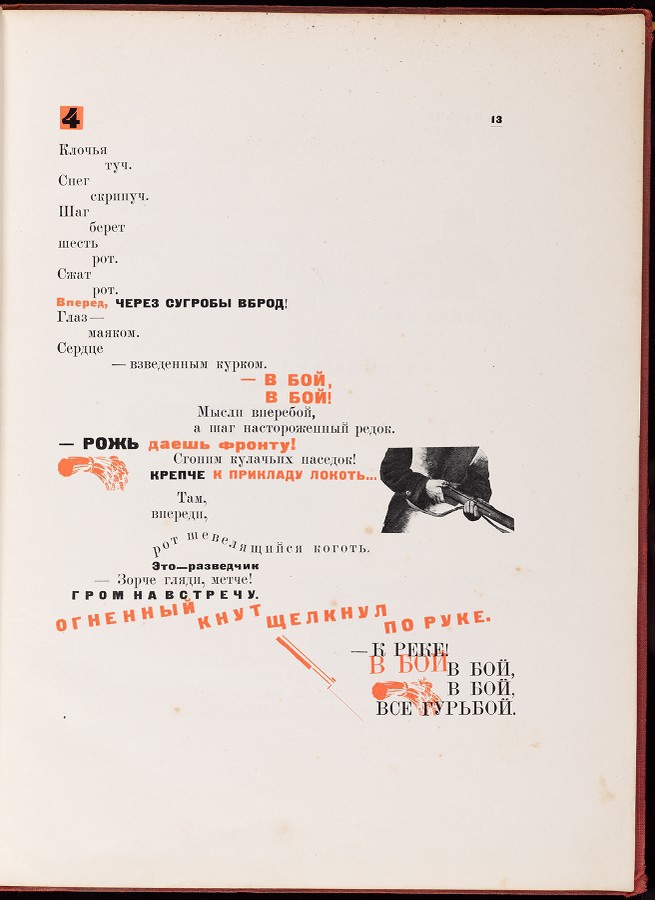

Вот, что писал искусствовед Бойко: «Его не удовлетворяла архитектоника и красота типографского мастерства как такового. Он мечтал о «биоскопической» книге, «кино-книге», которую можно одновременно читать и смотреть — книгу, в которой последовательность страниц и иллюстраций похожа на кинокадры, сменяющие друг друга. Он пытался внедрить эту концепцию при работе над книгой «Комсомолия» (1928) А. Безыменского в честь 10-летия комсомола. Книга разрабатывалась как фильм на основе литературного сценария, переработанного в режиссёрский сценарий. Творческая группа состояла из режиссёра, художника-оформителя, фотографа и кинооператора. Монтажом занимался сам Телингатер, который заслуживает также звания режиссёра на этом проекте. Богатый визуальный язык книги складывается из документальных фотографий и постановочных снимков, вмонтированных в текст; цветные ударения разбросаны по колонкам, сложные схемы типографских шрифтов разных размеров — и наконец, различные декоративные элементы из арсенала печатника».(18) При оформлении этой и других книг художник использовал характерные для конструктивистов приемы — асимметричное построение и акцентирование текста. Он писал: «Принцип асимметричного построения... позволяет художнику в каждом отдельном случае, исходя из конкретного содержания, характера, стилистических особенностей текста находить для него индивидуальное логическое построение и таким образом доводить до читателя литературный текст в самом визуально доходчивом виде.

Эту же цель преследовал и прием так называемого акцентирования. Художники, обращаясь к литературному тексту, определяли различную степень значения отдельных мест и их соподчиненность. Для выделения главных мыслей автора, в целях интерпретации, оформители — конструктивисты использовали при наборе широкую гамму выделительных шрифтов разных рисунков и кеглей».(19)

Александр Безыменский. Комсомолия. 1928

Конструируя каждую страницу, выделяя наиболее значимые места, подбирая иллюстрации для текста, он выражал своё отношение к поэме средствами типографского материала. Художнику удалось отразить жизнь и деятельность поколения комсомольцев двадцатых годов — создать документ времени, сохранить образы этих замечательных людей.

Оформление «Комсомолии» явилось важным этапом (и в какой-то мере — итогом) работы Телингатера по оформлению разнообразной печатной продукции (книг, журналов, газет, рекламных листков, плакатов) комсомольской тематики. Он состоялся как художник благодаря сотрудничеству с комсомольскими издательствами Баку, жизни среди бакинских комсомольцев. Вот, что он говорил на юбилейном вечере по случаю своего 60-летия: «Это они сделали меня человеком, который приобщился к комсомольской печати, комсомольским издательствам... я начал свой путь как комсомолец, с комсомольским огнём и задором...»(20)

Телингатер был очень активным комсомольцем. Успевал всюду — в типографию газеты «Молодой рабочий», где печатали его рисунки; в Рабочий клуб, где учил рисованию беспризорников, и где по его эскизам изготовляли костюмы и декорации для спектаклей на революционные темы (в некоторых из них он исполнял эпизодические роли); в организованную при его участии студию БакКавРоста, где рисовал агитационные плакаты, эскизы обложек; в училища и техникумы, где руководил комсомольскими фракциями студентов. Сохранились его рисунки для комсомольских газет и журналов, на которых изображены характерные представители бакинского комсомола конца десятых — начала двадцатых годов — молодые ребята, одержимые идеями всеобщего равенства и братства трудового народа.

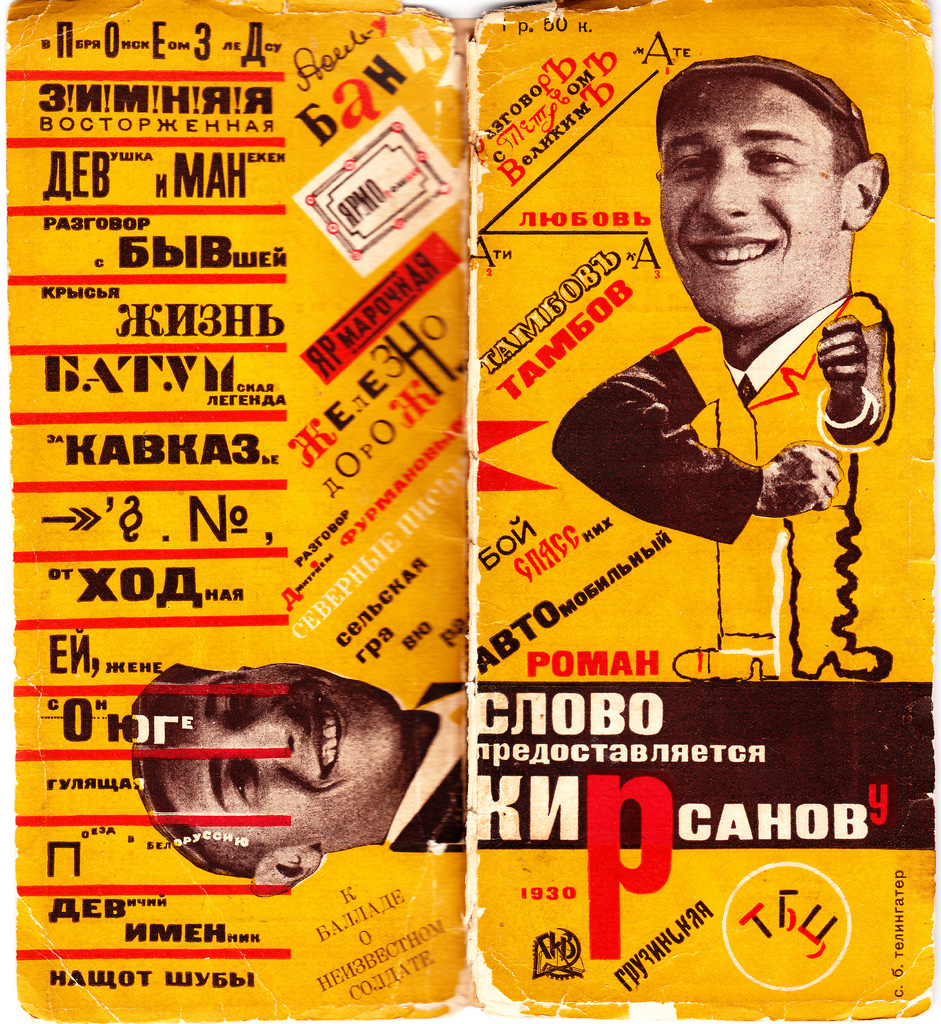

В 1930 году Телингатер создал ещё один графический ансамбль — оформление сборника стихотворений «Слово предоставляется Кирсанову». Кирсанова, ученика Маяковского, литературные критики называли «последним футуристом, поэтическим фокусником», например, за такие строчки: «Всю жизнь — парад антрэ, показ! Алле, циркач стиха!» Телингатер оформил сборник в стиле звучной, временами эпатажной поэзии С. Кирсанова. На обложке, представляющей собой коллаж, он поместил юмористический портрет поэта, состоящий из рисунка и фрагментов фотографии. Рядом с портретом названия стихотворений, причём каждое название написано шрифтом, соответствующим содержанию стихотворения. На внутренней стороне обложки — наборная шрифтовая композиция в виде циркового артиста, идущего по проволоке — красной строчки стихотворения: «...уверенных ног расставляя циркуль, по проволоке строчки, качаясь, иду». Композиция, изображающая циркача на проволоке, иллюстрирует ещё одно высказывание Кирсанова — автора «фигурных стихов»: «Я — исполнитель кувырканий и выкрутасов... жил как бедный циркач».

Слово предоставляется Кирсанову. Книга. 1930

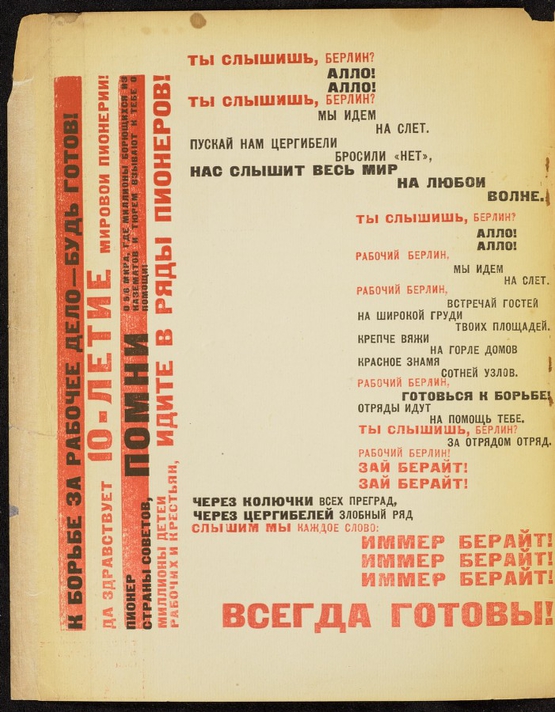

Подобные приёмы Телингатер применил при оформлении книги Э. Эмден «Иммер берайт!» (Всегда готов!) (1930 год) о международном слёте пионеров в Берлине в 1930 году. Вспомним это время. Фашисты ещё не пришли к власти, но уже по улицам немецких городов маршируют громилы в коричневых рубашках со свастиками на рукавах. И приезжают дети (один из них — на фотографии Е. Игнатович), чтобы выразить протест фашизму. Слёт состоялся, несмотря на неоднократные запрещения германских властей. Чтобы можно было легко найти текст о каждом событии съезда, Телингатер сконструировал её в виде справочника, разделённого на части разной ширины, причём каждую часть обозначил вертикальными наборными полосами, а на фоне каждой из них поместил агитационные лозунги пионеров. В виде иллюстраций он использовал фотографии участников съезда и событий на нём, а также рисунки участников съезда и юмористический рисунок толстого шуцмана и учёного доктора. На одной из страниц художник отразил борьбу демократических сил с реакцией при помощи контрастных шрифтовых композиций, сочетанием красных и чёрных литер.

Эсфирь Эмден. Иммер берайт. 1931

В тридцатые годы Телингатер оформлял работы агитационного характера, например, серию брошюр «Наше хозяйство через 5 лет», используя схемы, наборные надписи, фотографии. Вот что написал о них Ю. Герчук: «... это обложки — диаграммы, обложки — плакаты. Столбики роста продукции, броские цифры, цитаты из резолюций, — брошюра начинала агитировать прямо с обложки. Но почему только обложка? Приемы плакатного монтажа врываются внутрь книги. Рушатся серые прямоугольники текста. Стрелы пересекают страницы — смотри сюда! Сравни эти цифры! Комментарии — самым мелким шрифтом (прочтут, кому надо!). Зато главное вырастает до гигантских размеров, набирается жирным шрифтом, вспыхивает красной краской».(21)

В послевоенные годы Телингатер оформил некоторые издания с применением наборного материала (сборник статей «Техническое редактирование», журналы «Полиграфическое производство»). Для конкурса 1959 года «Оформление одного стихотворения» художник выбрал отрывок из поэмы В. Маяковкого «Хорошо!». Его оформление напоминало конструктивистские работы 20-х — 30-х годов. Красный силуэт поэта, монтаж фотографий из жизни страны Советов, подчеркивание красным цветом наиболее значимых строк поэмы, схемы с красными стрелами — все это соответствовало оптимизму агитационных стихов Маяковского.

Искусствовед Д. Фомин так подвел итоги творчества Телингатера: «...чаще всего мастер работал в русле уже известных традиций и видел свою задачу отнюдь не в самовыражении. Но при этом он был не пассивным копиистом, а одним из создателей полиграфического стиля своего времени.

Вместе со старшими товарищами Л. Лисицким, А. Родченко, В. Степановой, А. Ганом и сверстниками Г. Клуцисом, С. Сенькиным, Ф. Тагировым... Телингатер увлеченно работал над внедрением в быт универсального стиля эпохи, делового и строго функционального.

Свой талант и чувство стиля он вкладывал в работу малозаметную для читателя и зрителя: монтировал композиции обложек, подбирал и самостоятельно сочинял шрифты и орнаментику, определял пропорции наборной полосы и материал переплета, размещал в пространстве книги иллюстрации других художников.

Меняя стилистику, общаясь с самыми разными оформительскими традициями, Телингатер все-таки до конца своих дней сохранил идущий от 20-х годов пафос самостоятельного построения, конструирования вещи (в данном случае — книги), противостоящий пассивному воспроизведению натуры. Его постоянно привлекала возможность овеществленного, производственного, тиражированного внедрения в быт новой эстетики. Сама эстетика менялась: от конструктивизма до «сталинского ампира», от соцреализма 50-х годов к исканиям 60-х, но пафос оставался, мастерство оттачивалось».(22)

По мнению искусствоведа Ю. Молока: «Работы Телингатера... отличало стремление по-своему конкретизировать печатное слово, склонность к свободной типографской интерпретации речи, необычайно острое чувство типографского материала.

Монтируя книгу из самых разнородных элементов: диаграмм и фотографий, чертежей и акциденции, он строил многосложную структуру или «вещественное оформление» каждой страницы. Решающую роль здесь играл шрифт. От плакатного шрифта афиши до тончайшего бисера нонпарели, от классических по начертанию букв до оттиска литеры пишущей машинки, от красочной печати текста до белого, как на гравюре, штриха на плашках черного фона. Мерный ритм чтения, свойственный классической форме книги и отрицавшийся в то время как нейтральный, нарушался ещё динамической вёрсткой текста, при которой строчки то двигались по горизонтали, то разбегались по диагонали, то приобретали волнообразное движение. Текст как бы набирался на разные голоса.

Книжная страница выглядела как партитура, предназначенная для чтения вслух. Однако это не была чисто фонетическая запись текста, к чему стремились первые поэты — конструктивисты. Расщепление слова и акцентировка текста должны были передать не только интонацию голоса, но и создать предметное ощущение образа. Художник шёл от слова к изображению и обратно — от изображения к слову, заставляя неподатливые типографские знаки принимать изобразительную форму. Это была типографская материализация литературного образа».(23)